消防安全技术实务

教材>消防安全技术实务

第四节 爆炸危险环境电气防爆

第四节 爆炸危险环境电气防爆

为了防止和减少在爆炸危险性环境中使用的电气设备引爆因素,必须在设备本体防爆和运行防爆两个方面采取必要措施。

一、电气防爆原理与措施

(一)电气防爆基本原理

电气设备引燃爆炸混合物有两方面原因:一是电气设备产生的火花、电弧;二是电气设备表面(即与爆炸混合物相接触的表面)发热。电气防爆就是将设备在正常运行时产生电弧、火花的部件放在隔爆外壳内,或采取浇封型、充砂型、油浸型或正压型等其他防爆形式以达到防爆目的;对在正常运行时不会产生电弧、火花和危险高温的设备,如果在其结构上再采取一些保护措施(增安型电气设备),使设备在正常运行或认可的过载条件下不产生电弧、火花或过热现象,这种设备在正常运行时就没有引燃源,设备的安全性和可靠性就可进一步提高,同样可用于爆炸危险环境。

(二)电气防爆基本措施

(1)宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电气设备和线路,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。电气线路的设计、施工应根据爆炸危险环境物质特性,选择相应的敷设方式、导线材质、配线技术、连接方式和密封隔断措施等。

(2)采用防爆的电气设备。在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量。如无特殊需要,不宜采用携带式电气设备。

(3)按有关电力设备接地设计技术规程规定的一般情况不需要接地的部分,在爆炸危险区域内仍应接地,电气设备的金属外壳应可靠接地。

(4)设置漏电火灾报警和紧急断电装置。在电气设备可能出现故障之前,采取相应补救措施或自动切断爆炸危险区域电源。

(5)安全使用防爆电气设备。正确地划分爆炸危险环境类别,正确地选型、安装防爆电气设备,正确地维护、检修防爆电气设备。

(6)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。

二、爆炸危险环境区域划分

爆炸危险环境按场所中存在物质的物态不同,分为爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。爆炸性气体环境是指大气条件下气体、蒸气或雾状的可燃物质与空气混合物点燃后,燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境。可燃性粉尘环境是指大气条件下粉尘或纤维状的可燃物质与空气的混合物点燃后,燃烧传至全部未燃混合物的环境。

《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分:危险场所分类》(GB 3836.14-2014)根据爆炸性气体环境出现的频率和持续时间,将爆炸性气体环境分为三个区,即0区、1区、2区,这与《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)的分区基本一致。《爆炸危险环境电力装置设计规范》根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性粉尘环境分为三个区,即20区、21区、22区;而《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求》(GB 12476.1-2013),根据可燃性粉尘/空气混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度,也将可燃性粉尘环境分为三个区,即20区、21区、22区。爆炸危险环境类别及区域等级见表2-8-4。

三、爆炸性混合物的分类、分级和分组

爆炸性气体、易燃液体和闪点低于或等于环境温度的可燃液体、爆炸性粉尘或易燃纤维等统称为爆炸性物质。在大气条件下,气体、蒸气、薄雾、粉尘或纤维状的易燃物质与空气混合,点燃后,燃烧将在整个范围内迅速传播的混合物,称为爆炸性混合物。

(一)爆炸性物质的分类

爆炸性物质可分为以下3类:

(1)Ⅰ类:矿井甲烷。

(2)Ⅱ类:爆炸性气体混合物(含蒸气、薄雾)。

(3)Ⅲ类:爆炸性粉尘(含纤维)。

(二)爆炸性混合物的分级和分组

爆炸性混合物的危险性是由它的爆炸极限、传爆能力、引燃温度和最小点燃电流决定的。各种爆炸性混合物可按最大试验安全间隙、最小点燃电流分级和引燃温度分组,主要是为了配置相应的电气设备,以达到安全生产的目的。

1.爆炸性气体混合物的分级分组

(1)按最大试验安全间隙(MESG)分级。最大试验安全间隙是在标准试验条件下,壳内所有浓度的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后,通过长25mm的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物的外壳空腔两部分之间的最大间隙。可见,安全间隙的大小反映了爆炸性气体混合物的传爆能力。间隙越小,其传爆能力就越强,危险性越大;反之,间隙越大,其传爆能力越弱,危险性也越小。爆炸性气体混合物,按最大试验安全间隙的大小分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三级。ⅡA安全间隙最大,危险性最小;ⅡC安全间隙最小,危险性最大。

(2)按最小点燃电流(MIC)分级。最小点燃电流是在温度 20-40℃,在电压为24V、电感为95 mH的试验条件下,采用IEC标准火花发生器对空心电感组成的直流电路进行3000次火花试验,能够点燃最易点燃混合物的最小电流。最易点燃混合物是在常温常压下,需要最小引燃能量的混合物。

按照最小点燃电流的大小、Ⅱ类爆炸性气体混合物,按照最小点燃电流的大小分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三级,最小点燃电流越小,危险性就越大。ⅡA最大试验安全间隙最大,最小点燃电流最大,危险性最小;反之,ⅡC危险性最大。

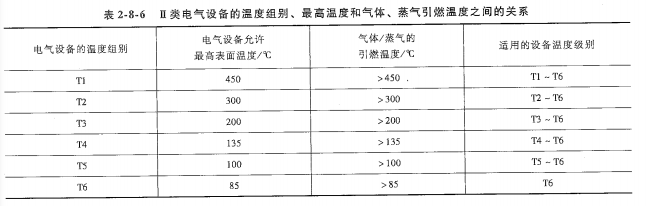

(3)按引燃温度分组。爆炸性混合物不需要用明火即能引燃的最低温度,称为引燃温度。引燃温度越低的物质,越容易引燃。爆炸性气体混合物按引燃温度的高低,分为T1、T2、T3、T4、

T5、T6六组。T6引燃温度最低,危险性相对较高;T1引燃温度最高,危险性相对较低。

2.爆炸性粉尘的分级

在爆炸性粉尘环境中,根据粉尘特性(导电或非导电等)分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三级。ⅢA级为可燃性飞絮,ⅢB级为非导电性粉尘,ⅢC级为导电性粉尘。

四、防爆电气设备

(一)电气设备的基本防爆型式

(1)隔爆型(d)。把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃。该类型设备适用于1区、2区危险环境。

(2)增安型(e)。对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备进一步采取一些附加措施,提高其安全程度,减少电气设备产生危险温度、电弧和火花的可能性。它不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备。该类型设备主要用于2区危险环境,部分种类可以用于1区。

(3)本质安全型(ia、ib、ic、iD)。在设备内部的所有电路都是标准规定条件(包括正常工作或规定的故障条件)下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的本质安全电路。该类型设备只能用于弱电设备中,ia适用于0区、1区、2区危险环境, ib适用于1区、2区危险环境,ic适用于2区危险环境,iD适用于20区、21区和22区危险环境。

(4)正压型(PX、PR、PD)。具有正压外壳,可以保持内部保护气体的压力高于周围爆炸性环境的压力,阻止外部混合物进入外壳。该类型设备按照保护方法可以用于1区、2区危险环境。

(5)油浸型(o)。将整个设备或设备的部件浸在油内(保护液),使之不能点燃油面以上或外壳外面的爆炸性气体环境。该类型设备适用于1区、2区危险环境。

(6)充砂型(q)。在外壳内充填砂粒或其他规定特性的粉末材料,使之在规定的使用条件下,壳内产生的电弧或高温均不能点燃周围爆炸性气体环境。该类型设备适用于1区、2区危险环境。

(7)无火花型(n、nA)。正常运行条件下,不能够点燃周围的爆炸性气体环境,也不太可能发生引起点燃的故障。该类型设备仅适用于2区危险环境。

(8)浇封型(ma、mb、mc、mD)。将可能产生引起爆炸性气体环境爆炸的火花、电弧或危险温度部分的电气部件,浇封在浇封剂(复合物)中,使它不能点燃周围爆炸性气体环境。该类型设备适用于1区、2区危险环境。

(9)特殊型(s)。特殊型设备是指国家标准未包括的防爆型式。采用该类型的电气设备,由主管部门制定暂行规定,并经指定的防爆检验单位检验认可,方可按防爆特殊型电气设备使用。该类型设备根据实际使用开发研制,可适用于相应的危险环境。

(10)粉尘防爆型。采用限制外壳最高表面温度和采用“尘密&”或“防尘”外壳来限制粉尘进入的方式,以防止可燃性粉尘点燃。根据其防爆性能,可选用于20区、21区或22区危险环境。

(二)防爆电气设备类别

爆炸性气体环境用电气设备分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类三种:

(1)Ⅰ类:煤矿用电气设备。

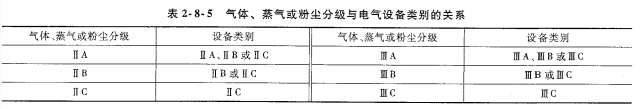

(2)Ⅱ类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。其中,Ⅱ类隔爆型“d”和本质安全型“i”电气设备又分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类。Ⅱ无火花型“n”电气设备如果包括密封断路装置、非故障元件或限能设备或电路,该设备应是ⅡA、ⅡB、ⅡC类,并按表2-8-5选型。

(3)Ⅲ类:可燃性粉尘环境用电气设备为第Ⅲ类。Ⅲ类又分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三种。ⅢA类为可燃性飞絮;ⅢB类为非导电性粉尘;ⅢC类为导电性粉尘。

(三)防爆电气设备温度组别

按最高温度表面划分,Ⅱ类爆炸性气体环境用电气设备分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六组,应按对应的T1~T6组的电气设备的最高表面温度不超过可能出现的任何气体或蒸气的引燃温度选型。温度组别、最高温度和气体、蒸汽引燃温度之间的关系见表2-8-6。

(四)防爆标志

防爆电气设备的防爆标志内容包括:防爆型式+设备类别+温度。防爆标志示例如下。

Ⅰ类隔爆型:Ex d I。

Ⅰ类特殊型:Ex s I。

ⅡB类隔爆型T3组:Ex dⅡBT3。

ⅡA类本质安全型ia等级T5组:Ex iaⅡAT5。

采用一种以上的复合形式时,须先标出主体防爆形式,后标出其他防爆型式。如Ⅱ类主体增安型并具有正压型部件T4组:Ex ep II T4。

对只允许使用于一种爆炸性气体环境中的电气设备,其标志可用该气体化学分子式或名称表示,这时可不必注明温度组别。如Ⅱ类用于氨气环境的隔爆型:Ex dⅡ (NH3) 或Ex dⅡ氨。

对Ⅱ类电气设备的标志,可标温度组别,也可标最高表面温度,或两者都标出。如最高表面温度为125℃的工厂用增安型:Ex eⅡT4;Ex eⅡ (12YC)或Ex eⅡ125℃ (T4) 。

复合型电气设备,应分别在不同防爆形式的外壳上标出相应的防爆形式。

ⅡC类本质安全型ib等级关联设备T5组:Ex (ib) ⅡCT5。

对于粉尘防爆设备,如用于具有导电性粉尘的爆炸性粉尘环境ⅢC等级“ia”(EPL Da)电器设备,最高表面温度低于120℃的表示方法为Ex ia ⅢCT120℃或Ex iaⅢCT120℃ IP20。

(五)防爆电气设备选用原则

(1)电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应。

(2)电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应;当区域存在两种以上爆炸危险物质时,电气设备的防爆性能应满足危险程度较高的物质要求。爆炸性气体环境内,防爆电气设备的类别和温度组别应与爆炸性气体的分类、分级和分组相对应;可燃性粉尘环境内,防爆电气设备的最高表面温度应符合规范规定。

(3)应与环境条件相适应。电气设备的选择应符合周围环境内化学的、机械的、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求,电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

(4)应符合整体防爆的原则,安全可靠、经济合理、使用维修方便。

思考题

1.建筑防爆的基本措施有哪些?

2.爆炸危险区域是如何划分的?

3.爆炸危险性厂房、库房的总平面布置有哪些要求?

4.什么是泄压面?该如何确定?

5.泄压设施有哪些?在设置上有什么要求?

6.电气设备的基本防爆形式有哪些?

7.防爆电气设备选用原则是什么?

参考文献

[1]屈立军.建筑防火[M].北京:中国人民公安大学出版社,2006.

[2]李新乐.工程灾害与防灾减灾[M].北京:中国建筑工业出版社,2012年.