消防安全技术实务

教材>消防安全技术实务

第三节 机械排烟系统

第三节 机械排烟系统

在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统能将火灾中建筑房间、走道内的烟气和热量排出建筑,为人员安全疏散和开展灭火救援行动创造有利条件。

一、机械排烟系统的组成

机械排烟系统是由挡烟壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成。

二、机械排烟系统的工作原理

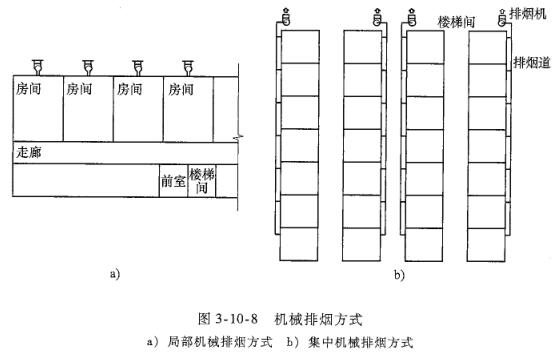

当建筑物内发生火灾时,采用机械排烟系统将房间、走道等空间的烟气排至建筑物外。当采用机械排烟系统时,通常是由火场人员手动控制或由感烟探测器将火灾信号传递给防烟排烟控制器,开启活动的挡烟垂壁将烟气控制在发生火灾的防烟分区内,并打开排烟口以及和排烟口联动的排烟防火阀,同时关闭空调系统和送风管道内的防火调节阀,防止烟气从空调和通风系统蔓延到其他非着火房间,最后由设置在屋顶的排烟机将烟气通过排烟管道排至室外。如图3-10-8所示。

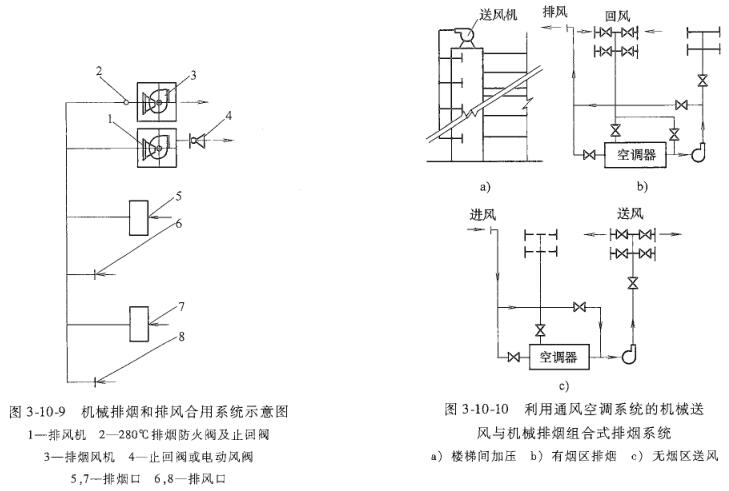

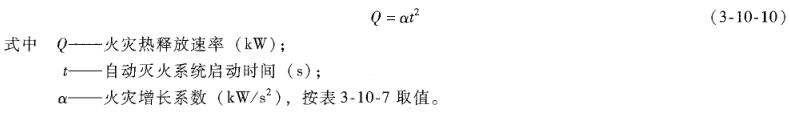

目前常见的有机械排烟与自然补风组合、机械排烟与机械补风组合、机械排烟与排风合用、机械排烟与通风空调系统合用等形式,如图3-10-9和图3-10-10所示。一般要求如下:

1)排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,应符合下列条件:系统的风口、风道、风机等应满足排烟系统的要求;当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

2)走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置。

3)排烟风机的全压应按排烟系统最不利环路管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数。

4)人防工程机械排烟系统宜单独设置或与工程排风系统合并设置。当合并设置时,必须采取在火灾发生时能将排风系统自动转换为排烟系统的措施。

5)车库机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

三、机械排烟系统的选择

1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般多采用机械排烟方式。

2)人防工程以下位置应设置机械排烟设施:

①建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间和大厅。

②丙、丁类生产车间。

③总长度大于20m的疏散走道;

④电影放映间和舞台等。

3)除敞开式汽车库、建筑面积小于1000㎡ 的地下一层汽车库和修车库外,汽车库和修车库应设置排烟系统(可选机械排烟系统)。

4)机械排烟系统横向应按每个防火分区独立设置。

5)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅排烟系统应竖向分段独立设置,且每段高度,公共建筑不宜超过50m,住宅不宜超过100m。

需要注意的是,在同一个防烟分区内不应同时采用自然排烟方式和机械排烟方式,因为这两种方式相互之间对气流会造成干扰,影响排烟效果。尤其是在排烟时,自然排烟口还可能在机械排烟系统动作后变成进风口,使其失去排烟作用。

四、排烟系统设计计算

(一)排烟量的设计原则

(1)排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的12倍。当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm:当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500m。同时,储烟仓底部距地面的高度应大于安全硫散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按标准的相关规定计算确定。

除中庭外,下列场所每一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:

1)建筑空间净高小于等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h?m2)计算,且取值不小于15000m3/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

2)公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及标准的相关规定计算确定,或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表3-10-5及自然排烟窗(口)处风速计算。

表3-10-5 公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m场所的计算排烟量

| 空间净高/m | 办公、学校/(×104m3/h) | 商店、展览/(×104m3/h) | 厂房、其他公共建筑/(×104m3/h) | 仓库/(×104m3/h) | ||||

| 无喷淋 | 有喷淋 | 无喷淋 | 有喷淋 | 无喷淋 | 有喷淋 | 无喷淋 | 有喷淋 | |

| 6.0 | 12.2 | 5.2 | 17.6 | 7.8 | 15.0 | 7.0 | 30.1 | 9.3 |

| 7.0 | 13.9 | 6.3 | 19.6 | 9.1 | 16.8 | 8.2 | 32.8 | 10.8 |

| 8.0 | 15.8 | 7.4 | 21.8 | 10.6 | 18.9 | 9.6 | 35.4 | 12.4 |

| 9.0 | 17.8 | 8.7 | 24.2 | 12.2 | 21.1 | 11.1 | 38.5 | 14.2 |

自然排烟侧窗口 处风速/(m/s) | 0.94 | 0.64 | 1.06 | 0.78 | 1.01 | 0.74 | 1.26 | 0.84 |

注:1.建筑空间净高大于9.0m的,按9.0m取值;建筑空间净高位于表中两个高度之间的,按线性插值法取值:表中建筑空间净高为6m处的各排烟量值为线性插值法的计算基准值。

2.当采用自然排烟方式时,绪烟仓厚度应大于房间净高的0.2倍;自然烟窗(口)面积=计算排烟量÷自然排烟窗(口)处风速;当采用顶开窗排烟时,其自然排烟窗(口)处风速可按侧窗口处风速的1.4倍计算。

3)当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟系统时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

4)当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟系统时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h?m2)计算,且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

(2)当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:

1)当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。

2)当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。

(3)中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:

1)中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)处风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。

2)当中庭周围场所不需设置排烟系统,仅在回廊设置排烟系统时,回廊的排烟量不应小于标准的相关规定,中庭的排烟量不应小于40000m3/h;中庭采用自然排烟系統时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)处风速不大于0.4m/s计算有效开窗面积。

(二)排烟量的计算

除表3-10-5中规定的场所外,其他场所的排烟量或自然排烟窗(口)面积应按照烟羽流类型,根据火灾热释放速率、清晰高度、烟羽流质量流量及烟羽流温度等参数计算确定。

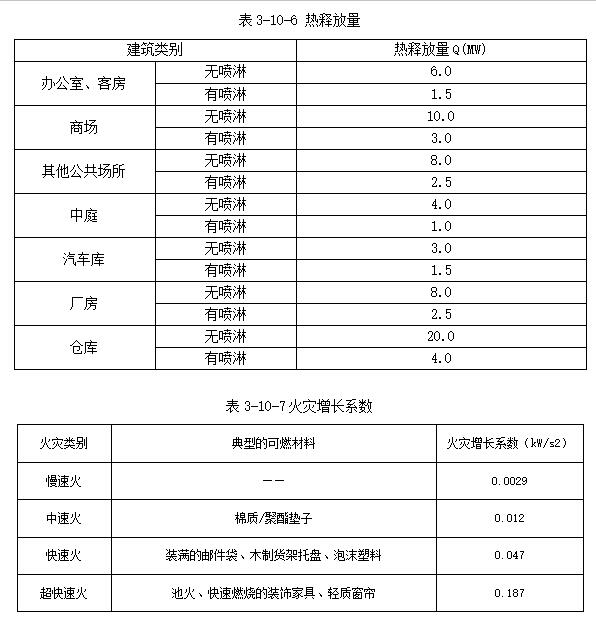

各类场所的火灾热释放速率可按标准的相关规定计算且不应小于表3-10-6规定的值。设置自动喷水灭火系统(简称喷淋)的场所,其室内净高大于8m时,应按无喷淋场所对待。

当储烟仓的烟层与周围空气温差小于15℃时,应通过降低排烟口的位置等措施重新调整排烟设计。

走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不应小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:

Hq=1.6+0.1H (3-10-9)

式中 Hq——最小清晰高度(m);

H——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。

1)火灾热释放速率应按下式计算:

2)烟羽流质量流量计算宜符合下列规定:

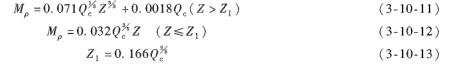

①轴对称型烟羽流:

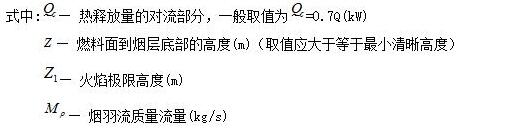

②阳台溢出型烟羽流:

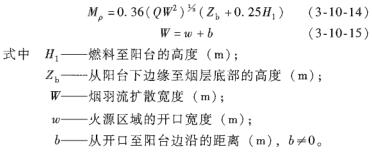

③窗口型烟羽流

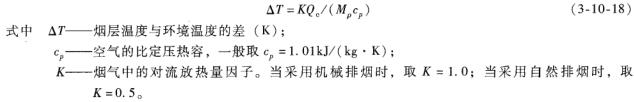

3)烟气平均温度与环境温度的差可按下式计算:

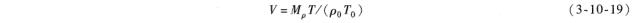

4)每个防烟分区排烟量可按下列公式计:

5)机械排烟系统中,单个排烟口的最大允许排烟量Verit宜按下式计算:

![]()

式中 Vmax——排烟口最大允许排烟量(m3/s);

γ——排烟位置系数,当风口中心点到最近墙体的距离不小于2倍的排烟口当量直径时,γ取1.0;当风口中心点到最近墙体的距离小于2倍的排烟口当量直径时,γ取0.5;当吸入口位于墙体上时,γ取0.5;

db——排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度(m);

T——烟层的平均绝对温度(K);

To——环境的绝对温度(K)。

6)采用自然排烟方式所需自然排烟窗(口)截面积宜按下式计算:

![]()

式中 Au——自然排烟窗(口)截面积(㎡);

Ao——所有进气口总面积(㎡);

Cu——自然排烟窗(口)流量系数,通常选定在0.5~0.7之间;

Co——进气口流量系数,通常约为0.6;

g——重力加速度(m/s2)。

注:公式中AuCu在计算时应采用式算法。

(三)排烟风速

当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s;当采用非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜大于10m/s。

五、机械排烟系统的组件与设置要求

(一)排烟风机

1)排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

2)排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m。

3)排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。风机两侧应有600mm以上的空间。当必须与其他风机合用机房时,应符合下列条件:

①机房内应设有自动喷水灭火系统。

②机房内不得设有用于机械加压送风的风机与管道。

4)排烟风机与排烟管道的链接部件,应能在280℃连续工作不少于30min,保证其结构完整性。

(二)排烟防火阀

排烟系统竖向设置时,垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟防火阀。排烟防火阀安装在排烟系统管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时由电信号或手动开启,同时排烟风机启动开始排烟;当管内烟气温度达到280℃时自动关闭,同时排烟风机停机。

(三)排烟阀(口)

1)排烟阀(口)的设置应符合下列要求:

①排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内,当用隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时,每个防烟分区应分别设置排烟口,排烟口的设置应经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口的水平距离不应大于30m。

②走道、室内空间净高不大于3m的场所内排烟口应设置在其净空高度的1/2以上,当设置在侧墙时,其最近的边缘与吊顶的距离不应大于0.50m。

2)发生火灾时,由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀(口),应在现场设置手动开启装置。

3)排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.50m。

4)每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。

5)当排烟阀(口)设在吊顶内,并通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:

①封闭式吊顶的吊平顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.50m/s,且吊顶应采用不燃烧材料。

②非封闭吊顶的吊顶开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且应均匀布置。

6)单独设置的排烟口,平时应处于关闭状态,其控制方式可采用自动或手动开启方式,手动开启装置的位置应便于操作;当排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,且应与火灾自动报警系统联动;发生火灾时,着火防烟分区内的阀门仍应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭。

7)排烟口的风速不宜大于10m/s。

8)当同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的总和。

(四)排烟管道

1)排烟管道必须采用不燃材料制作,且不应采用土建风道。当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s,当采用非金属材料风道时,不应大于15m/s。

排烟管道的厚度应按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)的有关规定执行。

2)当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

3)排烟管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门;排烟管道的耐火极限不应低于0.50h,当水平穿越两个及以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.50h。

4)当排烟管道竖向穿越防火分区时,垂直风道应设在管井内,且排烟井道必须要有1.00h的耐火极限。设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h。

(五)挡烟垂壁

挡烟垂壁是为了阻止烟气沿水平方向流动而垂直向下吊装在顶棚上的挡烟构件,其有效高度不小于500mm。挡烟垂壁可采用固定式或活动式,当建筑物净空较高时可采用固定式,将挡烟垂壁长期固定在顶棚上;当建筑物净空较低时,宜采用活动式。挡烟垂壁应用不燃烧材料制作,如钢板、防火玻璃、无机纤维织物、不燃无机复合板等。活动式的挡烟垂壁应由感烟控测器控制,或与排烟口联动,或受消防控制中心控制,但同时应能就地手动控制。当活动式挡烟垂壁落下时,其下端距地面的高度应大于1.80m。

六、补风

(一)补风原理

根据空气流动的原理,在排出某一区域空气的同时,需要有另一部分空气补充。当排烟系统排烟时,补风的主要目的是为了形成理想的气流组织,迅速排除烟气,有利于人员的安全疏散和消防救援。

(二)补风系统的选择

对于建筑地上部分的机械排烟的走道、小于500㎡的房间,由于这些场所的面积较小,排烟量也较小,因此可以利用建筑的各种门窗和缝隙,满足排烟系统所需的补风,为了简化系统管理和减少工程投入,可以不专门为这些场所设置补风系统。除这些场所以外的排烟系统均应设置补风系统。

(三)补风的方式

补风系统应直接从室外引入空气,可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。

(四)补风的主要设计参数

1.补风量

1)补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的50%。

2)汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量50%。

3)在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50Pa时,可自然补风;当补风通路的空气阻力大于50Pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%。

2.补风风速

机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s;自然补风口的风速不宜大于3m/s。

(五)补风系统组件与设置

1.补风口

当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。机械送风口或自然补风口设于储烟仓以下,才能形成理想的气流组织。补风口如果设置位置不当,则会造成对流动烟气的搅动,严重影响烟气导出的有效组织,或由于补风受阻,使排烟气流无法稳定导出,因此必须对补风口的设置有严格要求。

2.补风机

补风机的设置与机械加压送风机的要求相同。排烟区域所需的补风系统应与排烟系统联动开闭。