消防安全技术实务

教材>消防安全技术实务

第三节 建筑火灾蔓延的机理与途径

第三节 建筑火灾发展及蔓延的机理

通常情况下,火灾都有一个由小到大、由发展到熄灭的过程,其发生、发展直至熄灭的过程在不同的环境下会呈现不同的特点。本节主要介绍建筑火灾蔓延的传热基础、烟气蔓延及火灾发展的几个阶段。

一、建筑火灾蔓延的传热基础

热量传递有三种基本方式,即热传导、热对流和热辐射。建筑火灾中,燃烧物质所放出的热能通常是以上述三种方式来传播,并影响火势蔓延和扩大的。热传播的形式与起火点、建筑材料、物质的燃烧性能和可燃物的数量等因素有关。火场上,可以用热通量,即单位时间通过单位面积的热量大小,来衡量热能传递的强度。依据热传递方式的不同,热通量分为传导热通量、对流热通量和辐射热通量。

(一)热传导

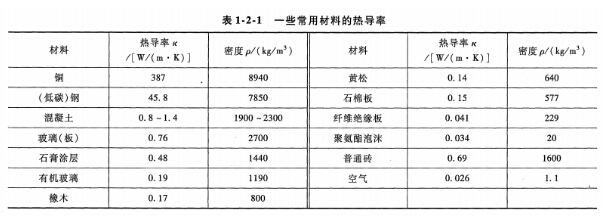

热传导又称导热,属于接触传热,是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式。从微观角度讲,之所以发生导热现象,是由于微观粒子(分子、原子或它们的组成部分)的碰撞、转动和振动等热运动而引起能量从高温部分传向低温部分。在固体内部,只能依靠导热的方式传热;在流体中,尽管也有导热现象发生,但通常被对流运动所掩盖。不同物质的导热能力各异,通常用热导率(即单位温度的梯度时的热通量)表示物质的导热能力。同种物质的热导率也会因材料的结构、密度、湿度、温度等因素的变化而变化。常用材料的热导率见表1-2-1。

对于起火的场所,热导率大的物体,由于能受到高温作用迅速加热,又会很快地把热能传导出去,在这种情况下,就可能引燃没有直接受到火焰作用的可燃物质,利于火势传播和蔓延。

(二)热对流

热对流又称对流,是指流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混引起热量传递的方式。热对流中热量的传递与流体流动有密切的关系。当然,由于流体中存在温度差,所以也必然存在导热现象,但导热在整个传热中处于次要地位。工程上常把具有相对位移的流体与所接触的固体表面之间的热传递过程称为对流换热。

一般来说,建筑发生火灾过程中,一般来说,通风孔面积越大,热对流的速度越快;通风孔洞所处位置越高,对流速度越快。热对流对初期火灾的发展起重要作用。

(三)热辐射

辐射是物体通过电磁波来传递能量的方式。热辐射是因热的原因而发出辐射能的现象。辐射换热是物体间以辐射的方式进行的热量传递。与导热和对流不同的是,热辐射在传递能量时不需要互相接触即可进行,所以它是一种非接触传递能量的方式,即使是太空,热辐射也能照常进行。最典型的例子是太阳向地球表面传递热量的过程。

火场上的火焰、烟雾都能辐射热能,辐射热能的强弱取决于燃烧物质的热值和火焰温度。物质热值越大,火焰温度越高,热辐射也越强。辐射热作用于附近的物体上,能否引起可燃物质着火,要看热源的温度、距离和角度。

二、建筑火灾烟气的流动过程

火灾发生在建筑内时,烟气流动的方向通常是火势蔓延的一个主要方向。500℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃。烟气流动会受到建筑结构、开口和通风条件等限制。建筑内墙门窗、楼梯间、竖井管道、穿墙管线、闷顶以及外墙面开口等成为烟气蔓延的主要途径。

了解建筑火灾烟气蔓延流动的过程和规律,对于理解火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施的设计原理以及建筑构件耐火等级要求、人员安全疏散设计要求具有十分重要的意义。

(一)烟气的扩散路线

建筑发生火灾时,烟气扩散蔓延主要呈水平流动和垂直流动。在建筑内部,烟气流动扩散一般有三条路线。第一条,也是最主要的一条:着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外;第二条:着火房间→室外;第三条:着火房间→相邻上层房间→室外

1.着火房间内的烟气流动

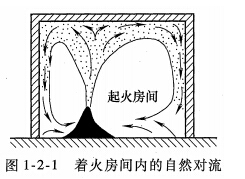

火灾过程中,由于热浮力作用,燃烧产生的热烟气从火焰区直接上升到达楼板或者顶棚,然后会改变流动方向沿顶棚水平扩散。由于受冷空气掺混以及楼板、顶棚等建筑围护结构的阻挡,水平方向流动扩散的烟气温度逐渐下降并向下流动。逐渐冷却的烟气和冷空气流向燃烧区,形成了室内的自然对流流动,火越烧越旺,如图1-2-1所示。着火房间内顶棚下方逐渐积累形成稳定的烟气层。

描述室内烟气流动特点和规律涉及几个重要的概念,包括烟气羽流、顶棚射流、烟气层沉降,以下作简单介绍。

(1)烟气羽流。在一般的建筑房间内,内部物品多为固体。当可燃固体受到外界条件的影响开始燃烧时,首先发生阴燃。当达到一定温度并且有适合的通风条件时,阴燃便转变为明火燃烧。明火出现后,可燃物迅速燃烧。燃烧中,火源上方的火焰及燃烧生成的流动烟气通常称为火羽流,如图1-2-2所示。在燃烧表面上方附近为火焰区,它又可以分为连续火焰区和间歇火焰区。而火焰区上方为燃烧产物即烟气的羽流区,其流动完全由浮力效应控制,一般称其为烟气羽流或浮力羽流。由于浮力作用,烟气流会形成一个热烟气团,在浮力的作用下向上运动,在上升过程中卷吸周围新鲜空气与原有的烟气发生掺混。

(2)顶棚射流。当烟气羽流撞击到房间的顶棚后,沿顶棚水平运动,形成一个较薄的顶棚射流层,称为顶棚射流。由于它的作用,使安装在顶棚上的感烟探测器、感温探测器和洒水喷头产生响应,实现自动报警和喷淋灭火。图1-2-3所示为无限大顶棚以下的理想化顶棚射流。

在实际建筑火灾初期,产生的热烟气不足以在室内上方积聚形成静止的热烟气层,在顶棚与静止环境空气之间的顶棚射流烟气层会出现迅速流动的现象。当顶棚射流的热烟气通过顶棚

表面和边缘的开口排出,可以延缓热烟气在顶棚以下积聚。热烟气羽流经撞击顶棚后形成顶棚射流流出着火区域。由于热烟气层的下边界会水平卷吸环境空气,因此热烟气层在流动的过程中逐渐加厚,空气卷吸使顶棚射流的温度和速度降低。另外,当热烟气沿顶棚流动时,与顶棚表面发生的热交换也使得靠近顶棚处的烟气温度降低。研究表明,假设顶棚距离可燃物的垂直高度为H,多数情况下顶棚射流层的厚度约为距离顶棚以下高度H的5%~12%,而顶棚射流层内最大温度和最大速度出现在距离顶棚以下高度H的1%处。顶棚射流的最大温度和最大速度值是估算火灾探测器和喷头热响应的重要基础。

(3)烟气层沉降。随着燃烧持续发展,新的烟气不断向上补充,室内烟气层的厚度逐渐增加。在这一阶段,上部烟气的温度逐渐升高、浓度逐渐增大,如果可燃物充足,且烟气不能充分地从上部排出,烟气层将会一直下降,直到浸没火源。由于烟气层的下降,使得室内的洁净空气减少,烟气中的未燃可燃成分逐渐增多。如果着火房间的门、窗等开口是敞开的,烟气会沿这些开口排出。根据烟气的生成速率,并结合着火房间的几何尺寸,可以估算出烟气层厚度随时间变化的状况。

发生火灾时,应设法通过打开排烟口等方式,将烟气层限制在一定高度内。否则,着火房间烟气层下降到房间开口位置,如门、窗或其他缝隙时,烟气会通过这些开口蔓延扩散到建筑的其他地方。

2.走廊的烟气流动

随着火灾的发展,着火房间上部烟气层会逐渐增厚。如果着火房间设有外窗或专门的排烟口时,烟气将从这些开口排至室外。若烟气的生成量很大,致使外窗或专设排烟口来不及排除烟气,烟气层厚度会继续增大。当烟层厚度增大到超过挡烟垂壁的下端或房门的上缘时,烟气就会沿着水平方向蔓延扩散到走廊中去。着火房间内烟气向走廊的扩散流动是火灾烟气流动的主要路线。

显然,着火房间门、窗不同的开关状态,会很大程上影响烟气向走廊扩散的效果。如房间的门窗都紧闭,这时空气和烟气仅仅通过门窗的缝隙进出,流量非常有限。当外窗关闭、室内门开启,会使着火房间所产生烟气大量扩散到走廊中,因而也是最危险的情况。当发生轰燃时,门、窗玻璃破碎或门板破损,火势迅猛发展,烟气生成量大大增加,致使大量烟气从着火房间流出。

火灾试验表明,烟气在走廊中的流动是呈层流流动状态的,这个流动过程主要有两个特点(如图1-2-4所示):一是烟气在上层流动,空气在下层流动,如果没有外部气流干扰的话,分层流动状态能保持40~50m的流程,上下两个流体层之间的掺混很微弱;但若流动过程中遇到外部气流干扰时,如室外空气送进或排气备排气时,则层流状态将变成紊流状态。二是烟气层的厚度在一定的流程内能维持不变,从着火房间排向走廊的烟气出口起算,通常可达20~30m左右。当烟气流过比较长的路程时,由于受到走廊顶棚及两侧墙壁的冷却,两侧的烟气沿墙壁开始下降,最后只在走廊断面的中部保留一个接近圆形的空气流股。

3.竖井中的烟气流动

走廊中的烟气除了向其他房间蔓延外,还要向楼梯间、电梯间、竖井、通风管道等部位扩散,并迅速向上层流动。

烟气在竖井流动过程中,当竖井内部温度比外部高时,相应内部压力也会比外部高。此时,如果竖井的上部和下部都有开口,气体会向上流动,且在一定高度形成压力中性平面(室内外压力平衡的理论分界面,简称中性面)。对于开口截面积较大的建筑,相对于浮力所引起的压差而言,气体在竖井内流动的摩擦阻力可以忽略不计,由此可认为竖井内气体流动的驱动力仅为浮力。

(二)烟气流动的驱动力

这里主要介绍烟囱效应、火风压和外界风的作用。

1.烟囱效应

当建筑物内外的温度不同时,室内外空气的密度随之出现差别,这将引发浮力驱动的流动。如果室内空气温度高于室外,则室内空气将发生向上运动,建筑物越高,这种流动越强。竖井是发生这种现象的主要场合,在竖井中,由于浮力作用产生的气体运动十分显著,通常称这种现象为烟囱效应。在火灾过程中,烟囱效应是造成烟气向上蔓延的主要因素。

2. 火风压

火风压是指建筑物内发生火灾时,在起火房间内,由于温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成的压力。火风压的影响主要在起火房间,如果火风压大于进风口的压力,则大量的烟火将通过外墙窗口,由室外向上蔓延;若火风压等于或小于进风口的压力,则烟火便全部从内部蔓延,当它进入楼梯间、电梯井、管道井、电缆井等竖向孔道以后,会大大加强烟囱效应。

烟囱效应和火风压不同,它能影响全楼。多数情况下,建筑物内的温度大于室外温度,所以室内气流总的方向是自下而上,即正烟囱效应。起火层的位置越低,影响的层数越多。在正烟囱效应下,若火灾发生在中性面以下的楼层,火灾产生的烟气进入竖井后会沿竖井上升,一旦升到中性面以上,烟气不单可由竖井上部的开口流出来,也可进入建筑物上部与竖井相连的楼层;若中性面以上的楼层起火,当火势较弱时,由烟囱效应产生的空气流动可限制烟气流进竖井,如果着火层的燃烧强烈,则热烟气的浮力足以克服竖井内的烟囱效应,仍可进入竖井而继续向上蔓延。因此,对高层建筑中的楼梯间、电梯井、管道井、天井、电缆井、排气道、中庭等坚向孔道,如果防火处理不当,就形同一座高耸的烟囱,强大的抽拔力将使火沿着竖向孔道迅速蔓延。

3. 外界风的作用

风的存在可在建筑物的周围产生压力分布,而这种压力分布能够影响建筑物内的烟气流动。建筑物外部的压力分布受到多种因素的影响,其中包括风的速度和方向、建筑物的高度和几何形状等。风的影响往往可以超过其他驱动烟气运动的力(自然和人工)。一般来说,风朝着建筑物吹过来会在建筑物的迎风侧产生较高滞止压力,这可增强建筑物内的烟气向下风方向的流动。

烟气在水平方向的扩散流动速度较小,在火灾初期为0.1~0.3m/s,在火灾中期为0.5~0.8m/s。烟气在垂直方向的扩散流动速度通常为1~5m/s。在楼梯间或管道竖井中,受“烟囱效应”影响,烟气上升流动速度可达6~8m/s,甚至更高。

三、建筑室内火灾发展的阶段

对建筑室内火灾而言,通常最初发生在某个房间的某个部位,然后可能由此蔓延到相邻的部位或房间以及整个楼层,最后蔓延到整个建筑物。这里的“室”不仅指住宅、写字楼、厂房、仓库等建筑内的房间,而是泛指所有具有顶棚、墙体和开口(如门、窗)结构的受限空间,如汽车和火车的车厢、飞机和轮船的舱等。

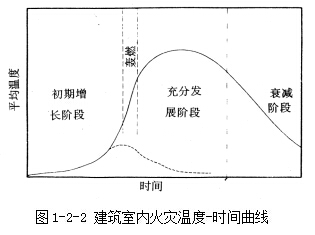

在不受干预的情况下,室内火灾发展过程大致可分为初期增长阶段(也称轰燃前阶段)、充分发展阶段(也称轰燃后阶段)和衰减阶段。由于室内平均温度是表征火灾燃烧强度的重要指标,因此常用这一温度随时间变化的情况来描述室内火灾的发展过程,如图1-2-5所示。

(一)初期增长阶段

初期增长阶段从室内出现明火算起。此阶段燃烧面积较小,只局限于着火点附近的可燃物燃烧,仅局部温度较高,室内各处的温度相差较大,平均温度较低,其燃烧状况与敞开环境中的燃烧状况差别不大。该阶段由于燃烧范围小,室内供氧相对充足,燃烧的速率主要受控于可燃物的燃烧特性,而与通风条件无关,因此,此阶段的火灾属于燃料控制型火灾。随着燃烧的持续,该阶段可能进一步发展形成更大规模的火灾,也可能中途自行熄灭,或因灭火设施动作或人为的干预而被熄灭(如图1-2-5虚线所示)。初期阶段持续时间的长短不定。

(二)充分发展阶段

室内燃烧持续一定时间后,如果燃料充足,通风良好,燃烧会继续发展,燃烧范围不断扩大,室内温度不断上升,当未燃的可燃物表面达到其热解温度后,开始分解释放出可燃气体。当室内温度继续上升到一定程度时,会出现燃烧面积和燃烧速率瞬间迅速增大,室内温度突增的现象,即轰燃,标志着室内火灾由初期增长阶段转变为充分发展阶段。

进入充分发展阶段后,室内所有可燃物表面开始燃烧,室内温度急剧上升,可高达800~1000℃。由于此阶段大量可燃物同时燃烧,燃烧的速率受控于通风口的大小和通风的速率,因此,此阶段属于通风控制型火灾。此阶段,火焰会从房间的门窗等开口处向外喷出,沿走廊、吊顶迅速向水平方向以及通过竖向管井、共享空间等纵向空间蔓延扩散,使邻近区域受到火势的威胁。这是室内火灾最危险的阶段。

(三)衰减阶段

在火灾全面发展阶段的后期,随着室内可燃物数量的减少,火灾燃烧速度减慢,燃烧强度减弱,温度逐渐下降。一般认为,当室内平均温度下降到其峰值的80%时,火灾进入衰减阶段。最后,由于燃料基本耗尽,有焰燃烧逐渐无法维持,室内只剩一堆赤热焦化后的炭持续无焰燃烧,其燃烧速度已变得相当缓慢,直至燃烧完全熄灭。

上述后两个阶段是可燃物数量充足、通风良好的情况下,室内火灾的自然发展过程。实际上,一旦室内发生火灾,常常伴有人为的灭火行动或者自动灭火设施的启动,因此会改变火灾的发展进程。不少火灾尚未发展就被扑灭,这样室内就不会出现破坏性的高温。如果灭火过程中,可燃材料中的挥发分并未完全析出,可燃物周围的温度在短时间内仍然较高,易造成可燃挥发分继续析出,一旦条件合适,可能会出现死灰复燃的情况,这种情况不容忽视。

四、建筑室内火灾的特殊现象

室内火灾发展过程中出现的轰燃现象,是火灾发展的重要转折点。轰燃所占时间较短,通常只有数秒或者几分钟,因此把它看作一种现象,而不作为一个阶段。回燃则是建筑火灾过程中发生的具有爆炸性的特殊现象,对人身财产安全、建筑结构本身均易造成较大的威胁和破坏。长期以来,这两种特殊的室内火灾现象一都是火灾科学界研究的重点。

(一)轰燃

轰燃是指室内火灾由局部燃烧向所有可燃物表面都燃烧的突然转变。室内轰燃是一种瞬态过程,其中包含着室内温度、燃烧范围、气体浓度等参数的剧烈变化。目前研究认为,当建筑室内火灾出现以下三种情况,即可判断发生了轰燃:一是顶棚附近的气体温度超过某一特定值(约600℃);二是地面的辐射热通量超过一特定值(约20kW/m2);三是火焰从通风开口喷出。影响轰燃发生的重要因素包括室内可燃物的数量、燃烧特性与布局、房间的大小与形状、开口的大小、位置与形状、室内装修装饰材料热惯性(即导热系数、密度和比热组合成的一个参数,决定热量吸收的多少)等。

经过对国内外一线专业消防人员在灭火实战中的总结,轰燃发生之前火场可能出现以下征兆:

(1)屋顶的热烟气层开始出现火焰。这说明室内的温度已经很高,热烟气层的部分可燃气体被引燃或受热自燃出现了零星燃烧现象。

(2)出现滚燃现象。在室内的顶棚位置以及门窗顶部流出的热烟气层中都有可能观察到由于空气卷吸而形成很多形似手指头的滚动火焰,即滚燃现象。

(3)热烟气层突然下降。室内燃烧产生烟气的量突然增加,使得烟气层突然变厚。

(4)温度突然增加。室内温度突然上升,裸露部分的皮肤可以感觉到高温引起的疼痛,这也是轰燃发生之前的重要征兆,因为热量是触发轰燃的原因。

(二)回燃

根据美国消防协会(NFPA)的定义,回燃是指当室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时,由于氧气的引入导致热烟气发生的爆炸性或快速的燃烧现象。回燃通常发生在通风不良的室内火灾门窗打开或者被破坏的时候。这是因为对通风不良的室内环境中,长时间燃烧后聚集大量具有可燃性的不完全燃烧产物和热解产物,这些处于气相的可燃性物质包括可燃气体、可燃液滴和碳烟粒子,它们组成了一个可燃性的气相混合物,而且其浓度随着燃烧时间的增长而不断变大。但由于室内通风不良、供氧不足,氧气的浓度低于可燃气相混合物爆炸的临界氧浓度,因此不会发生爆炸。然而,当房间的门窗被突然打开,或者因火场环境受到破坏,大量空气随之涌入,室内氧气浓度迅速升高,使得可燃气相混合物进入爆炸极限浓度范围内,从而发生爆炸性或快速的燃烧现象。回燃发生时,室内燃烧气体受热膨胀从开口逸出,在高压冲击波的作用下形成喷出火球。回燃产生的高温高压和喷出火球不仅会对人身安全产生极大威胁,而且还会对建筑结构本身造成较强破坏。

有关理论研究表明,室内发生火灾时,处于气相的可燃混合物浓度和室内的氧浓度是回燃发生的决定性因素。回燃的剧烈程度随室内可燃气相混合物浓度的增加而增大。室内火灾中可燃气相混合物浓度的大小,主要取决于室内可燃物的类型、火灾荷载密度(单位建筑面积上的火灾荷载)、通风条件以及燃烧时间等。

回燃发生前通常也可能出现一些征兆。如果身处室外,可能观察到的征兆包括:着火房间开口较少,通风不良,蓄积大量烟气;着火房间的门或窗户上有油状沉积物;门、窗及其把手温度高;开口处流出脉动式热烟气;有烟气被倒吸入室内的现象。如果身处室内,或向室内看去,可能观察到的征兆包括:室内热烟气层中出现蓝色火焰(表明燃烧缺氧,燃烧产物中含有较多一氧化碳,其燃烧呈蓝色);听到吸气声或呼啸声。但回燃发生前的征兆并不稳定,有时回燃发生前只能观察到一两种征兆。

室内火灾的灭火救援过程中,如果发现上述任何征兆,在未做好充分的灭火和防护准备前,不要轻易打开门窗,以免新鲜空气流入导致回燃的发生。可以采取顶部通风排烟、侧翼击射水灭火等方式,尽量降低回燃的发生率和危害性。